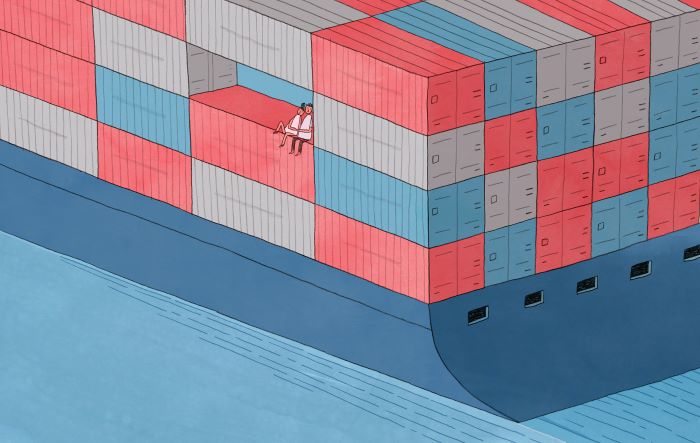

Liz y yo estábamos en un buque de carga en medio del océano Atlántico con una puesta de sol y un viento ligero. La escena se parecía a uno de esos folletos para jubilados en los que una pareja mira con nostalgia el horizonte a través del mar abierto para echar un vistazo a su futuro, excepto que ella y yo apenas nos conocíamos. Era nuestra décima cita.

Dos semanas antes, habíamos estado bebiendo vino en un pequeño bar del barrio chino, un esfuerzo desesperado para encender el romance. Había conocido a Liz por el trabajo unos meses atrás, y habíamos tenido varias citas prometedoras.

Después, me llamó para decirme que no se sentía lista. Sus palabras fueron: “Mi astrólogo dice que no es el momento adecuado”.

No soy un gran creyente de las estrellas, así que colgué, volteé a ver a mi amigo y le conté todo sobre el astrólogo (que definitivamente no había salido con nosotros en ninguna de nuestras citas). ¿Cómo es que la posición de las estrellas en el día en que Liz nació podría afectar mi vida romántica en la actualidad?

La mañana siguiente, comencé a sentir la decepción de perder algo que apenas había comenzado, y me resigné a tener más citas sin compromisos, esa modalidad que con tanta frecuencia distingue a las relaciones en la ciudad de Nueva York.

Una semanas más tarde, Liz me envió un mensaje mientras yo regresaba a casa después de la boda de un amigo en el extranjero: había cambiado de parecer.

En el bar en el barrio chino, le mostré una fotografía de un buque carguero en medio del océano Atlántico que tomé durante mi vuelo. Ver el buque me hizo pensar en cómo ya no conocemos el tamaño del mundo porque no sentimos la distancia cuando viajamos. ¿Cómo sería la experiencia de sentir lo lejos que está Norteamérica de Europa? ¿Cómo se sentiría viajar por mar, como lo hicieron mis abuelos cuando llegaron hace un siglo desde India?

“Hagámoslo”, dijo. (Había bebido dos copas de vino). “Subámonos a un buque carguero y atravesemos el Atlántico juntos. Será nuestra siguiente cita”.

Ambos nos reímos. La mañana siguiente me desperté y le envié un mensaje de texto para decirle que aún estaba pensando en el buque carguero.

“¿Cuándo estás libre?”, respondió.

“Cualquier momento de los próximos tres meses”. Estaba bromeando, pero también era cierto: mi trabajo como consultor de empresas emergentes me permitía establecer mi propio calendario. (Su trabajo le permitía una flexibilidad similar).

Unas horas más tarde, me dijo que lo había reservado. Nos iríamos en dos semanas.

Sentí un nudo en la garganta. Nada debía moverse tan rápido. Jamás habíamos pasado más de cinco horas consecutivas juntos. Ni siquiera les había dicho a mis amigos ni a mi hermano que estaba saliendo con ella de nuevo. (Lo último que supieron fue que un astrólogo arruinó mis probabilidades de estar con ella).

Jamás habíamos pasado la noche juntos, ¿y nuestra siguiente cita sería un viaje de diez días con solo unos cuantos viajeros más y una tripulación en un buque carguero?

Aun así, sabía que debía aceptar. ¿Por qué no atreverme?

Mientras planeábamos el viaje, nos apegamos a la logística; parecía demasiado arriesgado conocernos más antes de partir. Compramos libros sobre la navegación astronómica, naufragios y pruebas de personalidad, e hicimos listas de las maneras en que podríamos decorar nuestro camarote.

Cuando por fin se lo dije a mi familia, mis padres intentaron conocerla (sin éxito) y mi hermano me envió videos de YouTube de citas que habían salido mal en cruceros. Todo empezó a parecerme abrumador, y creí que era una muy mala idea.

Después de que abordamos el buque en Halifax, estaba claro que nuestra habitación no había sido creada con el romance en mente. Dos camas individuales ancladas al piso y alineadas con una pared; nuestro pequeño baño olía a cañería y a dísel. La embarcación tenía quince pisos de altura, medía tres campos de fútbol de largo y transportaba 3800 contenedores y 1300 autos de Norteamérica a Europa. Sus pasillos eran confusos, estrechos, sin ventanas y estaban llenos de puertas que lucían idénticas. Solo había veintiocho personas a bordo, incluyendo al capitán y a dieciocho miembros de la tripulación.

Liz y yo comenzamos a desempacar. Había traído sábanas nuevas, cobijas de cachemira, velas y lámparas. Yo había traído una pequeña alfombra persa. Tableros de Scrabble, cartas de juego, libros y una lista de preguntas para hacer en una cita. Solo por si acaso.

Mi lado de la habitación parecía un dormitorio, mientras que el de ella parecía un hogar, así que nos quedábamos en su lado. Mientras nos acostábamos en una cama individual, ajustándonos el uno al otro, estaban apilando contenedores de envíos con fuertes golpes afuera de nuestra ventana.

Empezamos a llevar un ritmo conforme comenzaba nuestro trayecto: leer, dormir y compartir historias con los otros viajeros. Nos hicimos amigos de una pareja holandesa que había estado viajando por el mundo durante seis años en su Toyota Land Cruiser modificado. Se hacían llamar los “nómadas”.

La gran emoción involucraba simulacros de emergencias, donde recorríamos cientos de metros de contenedores y puertas selladas a prueba de agua, para subir una escalera metálica de cinco pisos en el borde exterior para llegar a la embarcación de escape en la popa. Pasábamos las tardes acampados al lado de la máquina de expreso. Una noche, la tripulación filipina organizó una sesión de karaoke, después de una comida tradicional de “sinigang” y pescado empanizado.

Todo ese tiempo de ocio implicaba que Liz y yo no teníamos más opción que llegar a conocernos. Las interacciones mundanas se convirtieron en profundos diálogos sobre nuestro pasado. Escuchar al capitán contar una historia sobre enviarle dinero a casa a su hija nos llevó a Liz y a mí a una larga conversación sobre nuestra relación con el dinero y cómo ha evolucionado con el tiempo. Todos los días en el buque se sentían como un mes de citas en Nueva York. A lo largo de esos diez días, pasamos más de 160 horas despiertos juntos, compartimos más de dos decenas de comidas y nos besamos más que una pareja promedio en cinco meses.

Para el tercer día, le dije a Liz que la amaba. Para el quinto, ya estábamos hablando del futuro. Para el octavo, nos estábamos peleando.

Dijo que no consideraba sus necesidades. La presionaba para ser social cuando necesitaba tiempo para estar sola. Quería que viera las cosas a mi manera y no la escuchaba. En cambio, yo pensaba que no estaba aceptando la realidad de dónde estábamos. Comenzamos a pelear en nuestra pequeña habitación. No había ningún lugar adonde ir.

Si hubiéramos estado de regreso en Nueva York, me habría ido y me habría reunido con mi mejor amigo en un bar del vecindario para quejarme de ella. Él me habría mostrado su apoyo y yo me habría sentido con el derecho de seguir adelante, por lo que repetiría el ciclo de citas en el que había estado atorado durante más de una década.

Sin embargo, en el buque no había escape. Caminé a la cubierta debajo del puente y me senté en una caja de metal llena de chalecos salvavidas mientras ella estaba en la habitación. Durante toda la tarde, solo me senté ahí, recordando nuestras conversaciones.

Hubo momentos en que me había dicho que necesitaba espacio, pero yo no la había escuchado. ¿De verdad debíamos ser más sociales? ¿De dónde había salido eso? ¿Por qué me sentía así? No había nadie con quien hablar que me dijera si estaba bien o mal. Las conversaciones en mi cabeza me resultaban muy familiares, repetidas de relaciones pasadas en que había culpado a la otra persona y había seguido adelante, patrones que de repente me parecían muy evidentes. Jamás me había permitido avanzar lentamente para entender de verdad lo que se había dicho. Jamás reconocí la brecha entre lo que decía, lo que hacía y, lo más importante, lo que quería.

Horas más tarde, mientras llegaba el atardecer, regresé al pasillo sin ventanas, entré a nuestra habitación y me senté al lado de su cama.

“Lo siento”, le dije.

“Yo también lo siento”, respondió.

Nos quedamos dormidos en su cama individual.

Dos días después llegamos a Liverpool, Inglaterra. En el tiempo de la embarcación, casi era nuestro primer aniversario. Nos registramos en un hotel de cuatro estrellas, ordenamos servicio a la habitación y vimos una mala película.

Vi a Liz. Amé su risa y su sudadera roja. Todo era perfecto.

En el avión de regreso a Nueva York el día siguiente, abrimos una botella de champaña. Unas semanas después fuimos con el astrólogo de Liz para que nos hiciera nuestra primera lectura para parejas.

“Son una buena pareja”, dijo el astrólogo.

Yo soy Aries, Liz es Acuario, el signo ascendente y el sol y la luna estaban de nuestro lado.

Unos meses después de que regresamos, los contratos de arrendamiento de nuestros departamentos en Nueva York expiraron al mismo tiempo, y decidimos mudarnos juntos. Después nos comprometimos. Y más recientemente, conforme el coronavirus paralizó de manera aterradora a nuestra ciudad y al país, Liz y yo nos dirigimos a la casa de mi familia en Victoria, Columbia Británica, donde estamos nosotros dos (¡y su hermano!), mientras estoy escribiendo esto, pasando la cuarentena en una pequeña casa al otro lado de la calle donde crecí.

Está bien. No nos afecta aislarnos. Para nosotros, ese aislamiento hizo toda la diferencia.