En América Latina la falta de normas no es el problema. La crisis surge por la falta de integridad para cumplirlas

SAN JOSÉ — En 1932, James Kerr Pollock inició su estudio clásico sobre el financiamiento de campañas electorales con una advertencia: “La relación entre dinero y política se ha convertido en uno de los grandes problemas del gobierno democrático”. En el libro, llama a la opinión pública a darse cuenta de que “una vida política saludable no es posible si el uso del dinero no está sujeto a limitaciones”. Las nueve décadas transcurridas desde entonces han confirmado la clarividencia de Pollock. El financiamiento de la política se ha convertido en una permanente amenaza a la integridad y la calidad de la democracia en todas partes del mundo. Así es en América Latina. La experiencia reciente de la región ofrece lecciones importantes sobre la urgencia de enfrentar este desafío y los límites de la ley para hacerlo.

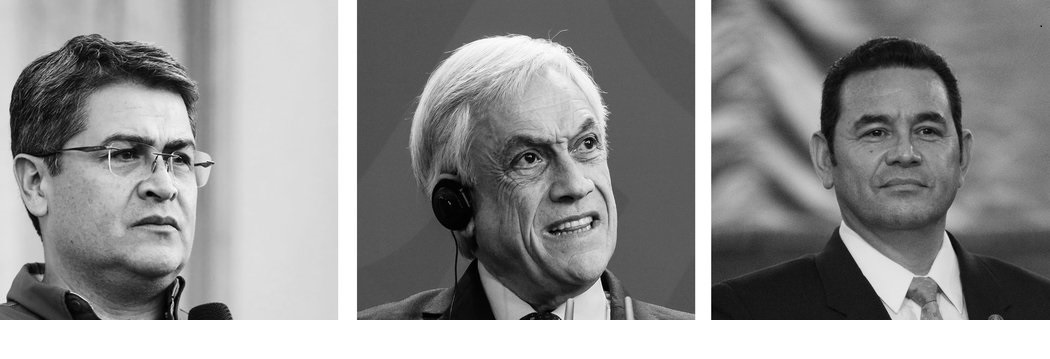

En el último lustro, América Latina ha sido sacudida por una sucesión de grandes escándalos de corrupción, casi todos con una relación directa o indirecta con el financiamiento de campañas. Así fue con la Operación Lava Jato en Brasil, donde el monumental desfalco de Petrobras terminó alimentando las arcas de casi todos los partidos. Fue así también con el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, del cual, presumiblemente, cientos de miles de dólares fueron a parar a la primera campaña del presidente Juan Orlando Hernández. Lo fue, asimismo, con los casos de los conglomerados Penta y Soquimich en Chile, que develaron una trama de financiamiento ilegal y evasión fiscal que salpicó prácticamente a todas las agrupaciones políticas, incluyendo las campañas de la expresidenta Michelle Bachelet y del actual mandatario Sebastián Piñera. Y así fue, sobre todo, con la maraña del caso Odebrecht, cuyas ramificaciones se han extendido como una mancha por todo el continente.

Cada uno de estos escándalos ha sido un trauma para la democracia en la región. Como mínimo, todos han servido para confirmar la ominosa percepción de que los sistemas políticos sirven, fundamentalmente, a los “enchufados” en el poder. De acuerdo con datos de Latinobarómetro, un 79 por ciento de los latinoamericanos está convencido de que en su país se gobierna en beneficios de unos cuantos grupos poderosos. El financiamiento de la política y la corrupción derivada de ella ayudan a explicar algunas de nuestras desventuras políticas presentes.

No es casual, entonces, que los últimos años hayan visto también una serie de esfuerzos regulatorios que, en general, han buscado limitar las fuentes de financiamiento partidario, poner topes al gasto electoral y endurecer las sanciones a las violaciones de la legislación. Todo eso está bien. El gran problema es que la proliferación de nuevas normas esconde mal el desafío más serio que enfrentan las democracias de la región en esta materia: el abismo que separa a la legislación de su aplicación práctica.

A América Latina no le faltan normas. Por el contrario, ha sido pionera para legislar. Basta recordar que fueron dos países latinoamericanos —Uruguay y Costa Rica— los primeros en el mundo en introducir subsidios estatales para los partidos.

Con altas y bajas, hoy todas las democracias latinoamericanas tienen legislación para lidiar con el financiamiento político. El problema es otro y nos lo recuerda el demoledor informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de 2015 sobre el financiamiento político en Guatemala, que estimó que el 75 por ciento de los fondos que entran a las campañas en ese país tienen por origen el crimen organizado o contratistas del Estado, casi siempre involucrados en diversas estructuras de corrupción. El caso Odebrecht resulta revelador: diecisiete de dieciocho países de América Latina prohíben desde hace mucho las contribuciones de origen extranjero a las campañas. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht y sus cómplices no se dieron por enterados. La verdad descarnada es que, pese la profusión de normas, casi en ningún país de América Latina se sabe quién financia la política.

Para enfrentar con alguna posibilidad de éxito este enorme reto hay mucho por hacer.

Lo primero y más importante es fortalecer la aplicación de los controles existentes. Crear departamentos especializados en las autoridades electorales —como lo han hecho, por ejemplo, Costa Rica, México y, más recientemente, Honduras— y dotarlos de recursos debe ser una prioridad. Del mismo modo debe serlo establecer un sistema creíble de sanciones, que incluya la posibilidad de perder el cargo para quien resulte electo como resultado de una campaña que transgreda la normativa de financiamiento. Ese principio, de vieja data en democracias como Francia y la India, ya ha sido adoptado en Chile y México.

En segundo lugar, es preciso resistir el impulso demagógico de reducir al mínimo los sistemas de financiación pública, que en nuestra desigual región son uno de los pocos instrumentos para favorecer la equidad electoral y compensar el abrumador peso del financiamiento empresarial. En la gran mayoría de los países latinoamericanos esos recursos, los del círculo empresarial, son muy exiguos para hacer una diferencia en las campañas. No solo no hay que reducirlos: lo deseable sería expandirlos a las actividades regulares de los partidos, para que estos tengan la oportunidad de ser algo más que maquinarias electorales.

En tercer lugar, es deseable controlar los costos de las campañas mediante la restricción de la compra de publicidad y la introducción de un sistema subsidiado de franjas de publicidad en medios públicos y privados, asignadas de acuerdo con criterios de equidad. En diferentes variantes, ese sistema ha sido adoptado en Brasil, Chile, México, Ecuador y Guatemala. La publicidad es uno de los pocos rubros relevantes de gasto electoral que pueden ser fácilmente controlados. Entre criptomonedas, globalización del crimen organizado e instrumentos financieros que escapan a los reguladores más sofisticados, en el futuro nuestra única oportunidad para regular el papel del dinero en la política puede bien depender del control de los gastos y no de los ingresos de los actores políticos.

En cuarto lugar, es urgente prestar atención al nivel local de la política, el rincón al que rara vez se asoman los controles legales y mediáticos existentes, y el que, por mucho, alberga los peores riesgos de penetración del crimen organizado, como lo muestra la experiencia de Colombia y México.

Por último, es menester asumir una visión holística del problema. La regulación efectiva de la financiación de las campañas no debe ser vista aisladamente, sino como parte de un “ecosistema” de protección de la integridad, que también incluye normas sobre conflictos de interés, regulación de las actividades de cabildeo, declaración de activos por parte de funcionarios, reformas del secreto bancario y tributario, y protecciones a los denunciantes y, en especial, a la libertad de prensa. Todas estas normas deben marchar en la misma dirección. En ese sentido, el informe de la Comisión Engel, nombrada por la expresidenta Bachelet en 2015, un amplio esfuerzo para evitar conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción del que emergió la reciente reforma al financiamiento político en Chile, es un estupendo ejemplo para toda la región.

Tomar en serio los retos planteados por la financiación de la política es una tarea impostergable para la salud de la democracia en América Latina. Evadirla o reducirla a la promulgación de controles testimoniales, es condenar a nuestras democracias a vivir peligrosamente, cortejando un desastre que tarde o temprano llegará.

Kevin Casas es investigador asociado de Diálogo Interamericano y exvicepresidente de Costa Rica.