Entre la pandemia y el entrenamiento militar, el amor universitario no puede ser casual.

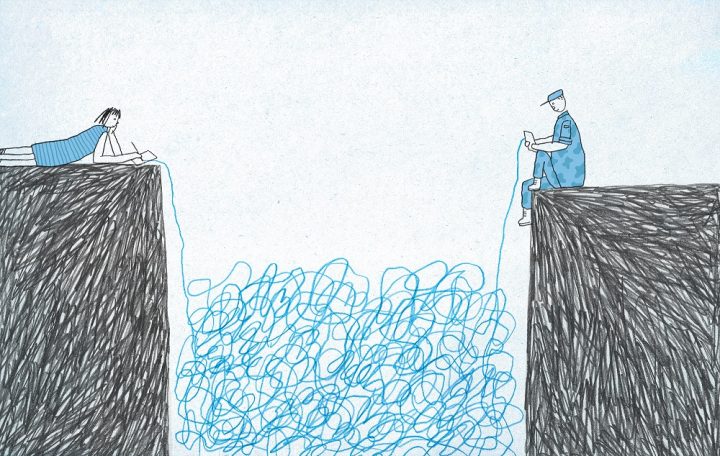

Mi novio recientemente dejó de hablarme durante siete semanas. Cuarenta y nueve días consecutivos sin llamadas, mensajes de texto ni conversaciones cara a cara. En la era de las historias de Instagram y la comunicación instantánea, es extraño no tener contacto alguno con alguien que amas.

Pero esto es aún más extraño: antes de esos 49 días de silencio total, él y yo habíamos compartido 48 días seguidos de conversación constante, después de haber pasado casi todos los momentos de vigilia y sueño a pocos metros de distancia en cuarentena. Al final de eso, todavía ansiábamos la compañía del otro.

Así que no, no fue la claustrofobia ni las peleas lo que nos separó. Fue el deber militar. Él tenía que asistir a la Escuela de Candidatos a Oficiales del Cuerpo de Marines en Virginia, mientras que yo tenía que quedarme en Oklahoma.

En el momento en que llegó a Quantico, los instructores le confiscaron el teléfono y arrojaron sus pertenencias a la lluvia mientras gritaban insultos y órdenes, deteniéndose solo para tirar a un lado su bolsa Ziploc llena de nuestras tarjetas de aniversario y fotografías juntos.

O eso imaginé. En realidad, no lo sabía porque él no podía decírmelo.

Meses antes, cuando aún éramos estudiantes universitarios a tiempo completo, me di cuenta de lo poco que sabía del ejército, y mucho menos de lo que significaba ser la novia de un militar. En la noche de nuestra quinta cita, me dijo que había firmado un contrato ese día con los Marines, con el que comprometía sus dos últimos veranos antes de graduarse al entrenamiento y sus primeros cuatro años después de graduarse a servir como oficial.

Lo primero que pensé fue esto: “¿Seguiremos luchando en las guerras dentro de cuatro años?”. Lo siguiente fue: “¿Seguiremos estando juntos?”.

A medida que nuestra relación se profundizaba, me hice a la idea de la jerga y el estilo de vida militar. Hacía ejercicios de barra mientras lo veía correr por la pista con botas de agujetas largas. Leía poesía mientras él estudiaba los valores fundamentales de los Marines. Escuché, horrorizada, cómo describió el Quigley, una prueba de resistencia que requería que los candidatos nadaran sumergidos y con un arma por delante, a través de tuberías y alambre de púas, despejando serpientes y lodo a lo largo del camino.

También tenía pesadillas en las que iba a la batalla y regresaba solo una bandera. Ni siquiera había comenzado la etapa del campo de entrenamiento. Éramos estudiantes universitarios, protegidos y privilegiados en muchos sentidos. Sin embargo, me despertaba entre lágrimas. No podía siquiera imaginar perderlo durante siete semanas porque debía ir a la escuela de candidatos a oficiales, algo un poco exagerado, lo admito, ahora que la gente de todo el país ya está lidiando con largas separaciones, despliegues o algo peor.

Dudábamos en decirle a nuestros amigos lo comprometidos que estábamos, no fuera que nos juzgaran por habernos enamorado demasiado pronto. Dado lo que vino después, podrían haber tenido razón.

Después de solo tres meses de noviazgo, nos mudamos juntos, aunque no por las razones que normalmente tienen las parejas jóvenes. A medida que la pandemia se extendía por Estados Unidos, les decían a los estudiantes que dejaran el campus y no volvieran. Él y yo decidimos confinarnos en la casa de mi infancia en Oklahoma —con el visto bueno de nuestras familias— y en secreto me alegré de que la pandemia hubiera permitido que sucediera.

Para las próximas semanas de separación, preparamos un plan. No podríamos tener visitas; el coronavirus lo volvió imposible. No habría comunicación electrónica; no tendría ni celular ni computadora.

Eso nos dejaba el correo tradicional. Resolví escribirle cartas, una por cada día que estuviéramos separados, 49 en total.

El día de su vuelo de salida, conduje hasta el aeropuerto antes del amanecer; todas las tiendas estaban cerradas y las carreteras, vacías. En la terminal, nos besamos, tras quitarnos los cubrebocas un momento. Luego se abrió paso a través de las líneas de seguridad, deteniéndose en el escáner corporal de la TSA, y se despidió por última vez. Antes del amanecer, ya se había ido.

Esa noche le escribí mi primera carta. Hacía años que no escribía el tipo de carta que se mete en un sobre y se envía con un sello. Pero hay una cosa que ahora sé: si quieres volver a enamorarte de alguien, intenta escribirle cartas sobre cómo te enamoraste en primer lugar.

Escribí sobre nuestro primer beso en el otoño de Nueva Inglaterra, lleno de montones de hojas que escarbamos para escoger nuestras favoritas e intercambiar las más vibrantes.

Escribí sobre la vez que escaló un muro de dos metros para poder meternos al observatorio de nuestra escuela durante la primera nevada de la temporada y miramos, en miniatura, el alboroto que se vivía abajo en el campus con toda la nieve.

Escribí sobre cuando vimos a mi compañero de cuarto en una obra de teatro de caja negra y recordé cómo caminamos y hablamos, durante horas, después de que acabó. Durante la conversación, de alguna manera confundí un trombón con un triángulo y aprendí que, aunque él bromeaba sobre la mayoría de las cosas, lo decía muy en serio cuando hablaba de unirse a los Marines.

Durante la tercera semana de nuestra separación, que incluía el día de nuestro aniversario de seis meses, un jarrón de delphiniums —mi flor favorita— apareció en mi puerta. Llegó con una carta de amor que él había escrito. Aunque sabía que alguien más había hecho la entrega, las flores se sentían como su presencia física en mi habitación.

Unos días más tarde, llegó una caja de libros, incluyendo “The Road to Character”, de David Brooks, “The Shallows”, de Nicholas Carr, e “Into the Wild”, de Jon Krakauer, entre otros. Una nota adjunta explicaba que estos libros lo habían convertido en la persona que es hoy y que debería leerlos si quiero sentirme más cerca de él. Su familia los había enviado por correo a petición suya, lo cual hizo antes de irse.

El mismo día que llegó el paquete, apareció un correo electrónico suyo, también preprogramado, con explicaciones de por qué cada libro era significativo para él: “Lee esto si quieres leer sobre alguien que, de una manera extraña, encontró todo lo que buscaba en la vida. Pienso en ello de manera un poco diferente ahora, después de haberte conocido”.

Tomé uno y empecé a leer. Cinco páginas después, un trozo de papel se cayó. “Patty, te quiero”, decía. Al leer cada libro, encontré notas de amor escondidas, cada página me ofrecía la posibilidad de sorprenderme y sentir su amor.

Más correos electrónicos programados llegaban una vez a la semana, cada miércoles. Aunque aprecié y releí sus palabras, la soledad y la inseguridad también llegaban. Habían pasado cinco semanas sin ninguna comunicación en tiempo real.

Mientras sufría cada noche, me di cuenta de que sus palabras habían sido planificadas con antelación. ¿Sus sentimientos habían cambiado? ¿Él había cambiado? No tenía ni idea.

Todo lo que podía hacer era seguir escribiendo cartas cada noche, así que lo hice. Excavé en la historia de nuestra relación, desde los primeros días hasta nuestra cuarentena, desde nuestro joven y nervioso amor hasta las peleas que parecíamos empezar y resolver en el lapso de un domingo. Cuando no podía pensar en un recuerdo, empezaba a escribir sobre el futuro: el cachorro que adoptaríamos, los hijos que tendríamos, los cuatro años que probablemente pasaríamos separados, y el prometedor y largo periodo posterior en el que estaríamos juntos.

Me preocupaba que me quedara sin cosas que decir. Éramos jóvenes y estábamos enamorados, pero, ¿y si eso no fuera suficiente? Solo llevábamos seis meses saliendo.

Mientras mi mayor lucha era superar mi preocupación, él hacía flexiones hasta que se desmayaba, vomitaba o se rompía algo. Estaba dando el primer paso en el largo viaje de entender cómo ser responsable de la vida de otros miembros del servicio y, si llegaba el momento, cómo hablarle a un ser querido sobre el último sacrificio de un compañero soldado. Estaba aprendiendo a entender la gravedad de lo que significaría hacer ese sacrificio él mismo.

Aún así, no podía evitar que mi mente tradujera ocasionalmente su silencio en ira, o peor aún, en apatía. A pesar de sus notas de amor, correos electrónicos y sorpresas, quería preguntarle: “¿Todavía me amas?”.

Seguí haciendo lo mismo. Para cuando escribí la carta 35, sabía que podía llegar a la 49.

Dos semanas después, cuando finalmente se graduó y pudo llamarme por primera vez —una conversación de una hora en la que me contó todo lo que había pasado— me enteraría de que no había recibido la mayoría de mis cartas hasta el final, cuando todo terminó. Pero no me importaba. Para mí, se trataba más bien de la disciplina de la escritura a pesar de mis dudas.

Esas siete semanas de separación se convirtieron en un ejercicio de ponerlo todo en juego. Escribí 49 cartas, en las que plasmé mi afecto, mis inseguridades y esperanzas, sin esperar una sola respuesta. Para mí, el amor se convirtió en un ejercicio de hacer lo que debemos, a pesar de todo.