Durante el confinamiento, un matrimonio de 25 años se tambalea y se adapta.

En nuestro día 25 de confinamiento, mi marido preparó una maleta y una bolsa de papel marrón con comida y se mudó a un Airbnb a casi tres kilómetros de distancia. Nuestro matrimonio de un cuarto de siglo se tambaleaba y necesitábamos tiempo para separarnos, así que se fue.

Durante los 24 días anteriores, los cinco —nuestro hijo, Tyler; su novia, Irina; nuestra hija, Alexa; y mi marido y yo— habíamos estado encerrados en un capullo, aventurándonos fuera de casa solo unas cuantas veces para cubrir nuestras necesidades. Se acabaron los viajes de negocios para mí. Se acabaron los largos desplazamientos y los horarios de trabajo para Jason. Se acabaron las residencias universitarias para Alexa. No más departamento propio para Tyler e Irina, que volvieron a casa para evitar los riesgos de pandemia de los compañeros de piso.

Pedimos rompecabezas y juegos, paseamos a nuestro perro por las calles extrañamente vacías, preparamos café y huevos, nos cruzamos en la cocina en los descansos entre las reuniones de Zoom, y volvimos a reunirnos en algún momento después de las seis de la tarde para hacer la cena. Alexa e Irina se acercaban a mí y me hacían las preguntas de todo un año en menos de un mes: “¿Cuándo se añade la sal?”. “¿Cómo se saca la ralladura de un limón?”. “Enséñame cómo se hace la pasta”.

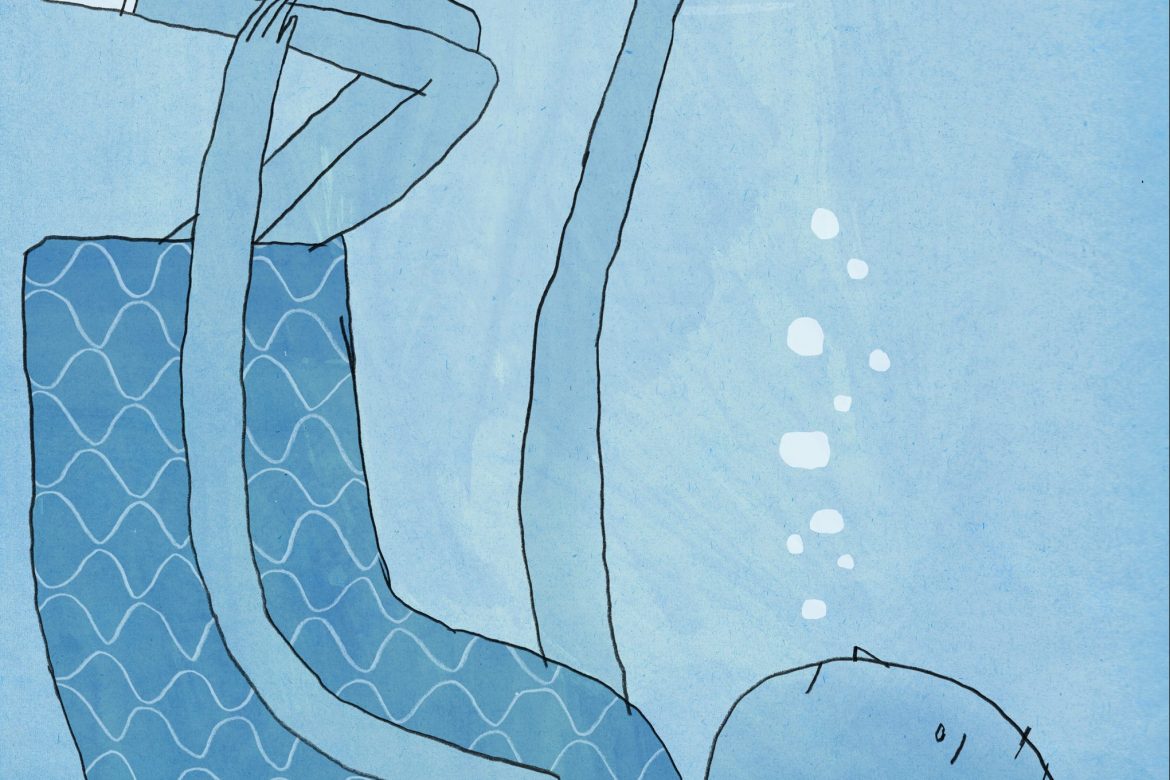

Entonces, el día 25, todo se rompió. Mientras estaba tumbada en el piso frío del baño, con la mano en la boca para que los niños no me oyeran llorar, Jason se fue. Y en su ausencia, los días pasaron como si estuviera bajo el agua: sin aliento, flotando, turbios. Mi corazón dio tantos saltos que mi médico ordenó un electrocardiograma que, en dos lecturas distintas, mostró anomalías.

“Quiero que lleves un monitor Holter”, me dijo.

Pero no podía soportar la idea de tener algo tan cercano a mi corazón errático. Me recetó unas pequeñas píldoras blancas que mordisqueé.

Mis amigos dijeron que Jason estaba teniendo una crisis de la mediana edad.

Sí, supongo, pero nombrar algo —incluso algo tan trillado y común como una crisis de la mediana edad— no hizo nada por mi adolorido corazón. Mi marido (¿tal vez mi próximo exmarido?) iba y venía, alternando entre su Airbnb y las visitas a los niños.

En una de las visitas, me dijo: “Me uní a Match. Solo quería que lo supieras”.

Asentí, entré e hice mi propia cuenta de Match. Recorté las fotos, eliminando la cara sonriente de mi marido, para poder publicarme solo a mí en esta versión adulta de verdad o reto. ¿Verdad en el texto, reto para una llamada? No me atrevería a un encuentro en persona en estos tiempos de virus. Jason prometió que tampoco lo haría él.

“Creo que las cosas suceden por una razón”, dijo. “La cuarentena significa que ninguno de nosotros puede irse realmente”.

Sin embargo, en cierto modo, me fui; dejé mi vida tal y como la conocía. Bebí demasiado y comí demasiado poco. Dormí demasiado poco y pensé demasiado.

Recorté más fotos, elegí y descarté hombres en la aplicación, bromeé en línea con otros más. Eliminé a los fumadores, a los motoristas y a los que confundían “tu” con “tú”. Dejé de mirar las viejas fotos familiares y empecé a escudriñar las fotos prepandémicas de hombres en la playa, de vacaciones, con traje, en oficinas. Mi marido había levantado el velo y yo me asomé a un mundo que no había visto nunca, un mundo lleno de personas diferentes y posibilidades alternativas.

El Día de la Madre cayó el día 48, más de tres semanas después de que Jason se fuera. Alexa, que suele rehuir las manualidades, hizo un cartel que decía “Feliz Día de la Madre” con letras de papel colgantes. Toqué cada una de las letras, enjugando mis lágrimas, intentando recordarme a mí misma que, pasara lo que pasara —la COVID-19, el divorcio, la muerte— seguía siendo una madre.

Sin embargo, estaba empezando a desfallecer. Dejé de cocinar y apenas comía.

Tyler, que solía decir, cuando era un niño de 4 años con un seseo, “Eres una buena cocinera, mamá”, empezó a decir: “Eres muy pequeña, mamá”.

Todavía nos reuníamos en la cocina todas las noches, solo nosotros cuatro, mientras la quinta silla vacía era cuidadosamente ignorada, pero la comida me abrumaba. El hambre y la costumbre se fueron. No me di cuenta de que el refrigerador estaba casi vacío hasta que Tyler e Irina volvieron de Trader Joe’s.

Irina me entregó un ramo de rosas rosas y me abrazó mientras lloraba. Tyler, que me había despertado a las dos de la madrugada con un ataque de pánico, se acercó y se limpió los ojos como solía hacer después de las siestas de los niños. Deseé tener una manta para él, para todos nosotros.

El día 66 marcaba el cumpleaños de Irina, pero la pandemia eliminó la mayoría de las opciones de celebración. Toqué mi cartel del Día de la Madre como si fuera un talismán y le pedí a Alexa que cambiara las letras y que las reordenara para deletrear “Feliz cumpleaños”. Colgamos el cartel reconfigurado en el exterior para una cena con distanciamiento social junto a los pocos miembros de nuestra manada, incluido Jason, que se sintió a la vez incómodo y normal.

Empecé a dar largos paseos; Jason se compró una bicicleta.

“Las mañanas son las más difíciles”, dijo. “Me siento solo”.

Las mañanas eran más fáciles para mí, la luz de la ventana me recordaba que el sol seguía saliendo, sin importar mi tristeza. Eran las noches las que me costaban trabajo, con miedo a la oscuridad, a dormir o no dormir, a los sueños y a los recuerdos.

Los días pasaban, todavía sin forma y revueltos. Apagaba la cámara durante las llamadas de Zoom del trabajo y recostaba mi cabeza en el escritorio. Al anochecer, Alexa se acurrucaba a mi lado mientras veíamos la televisión sin prestarle atención.

“No solo estoy triste”, dijo. “Es más intenso que eso. Siento como si toda mi vida hubiera dado un vuelco”.

“Así fue”, dije, abrazándola con fuerza.

Las semanas pasaron. Jason anduvo en bicicleta, yo anduve en bicicleta. Nos molestamos, susurramos, gritamos, nos quedamos en silencio. Él iba y venía de su Airbnb, tan cerca y tan lejos.

Caminé mucho y fui recuperándome de manera gradual como si se encendiera un interruptor de luz. Dejé las pastillas blancas, empecé a comer, a dormir, a leer, incluso a sonreír. Jason vino a sacar los cubos de basura, a llenar mi coche de gasolina. Trajo alimentos, comida para perros, mi café helado favorito. Me invitó a cenar y comimos con tranquilidad en su pequeño espacio, tan nerviosos como en una cita a ciegas. Nos sentíamos tiernos y torpes, vacilantes entre la pasión y el dolor.

“Lo siento mucho”, dijo. “Quiero volver a casa. Te echo de menos”.

“¿Me echas de menos a mí o a nuestra vida?”

“A ti”, dijo. “A ti”.

Al principio sus palabras fueron tranquilas y poco convincentes. Y el velo se levantó: iba y venía entre los recuerdos de nuestros 29 años juntos y los coquetos mensajes de texto de Match y Bumble. Me preguntaba por los próximos 29 años y por lo que quería.

Jason me compró una bicicleta. Recorrimos kilómetros en la playa en un silencio enmascarado. Después, sentados en la arena vacía, se inclinó y dijo: “¿Puedo besarte?”.

Me incliné, abriendo mis labios para él. Su sabor era a la vez nostálgico y nuevo.

“Qué extraño”, dije, y él parecía que iba a llorar. Estaba triste, presente y esperanzado. El futuro, por incierto que fuera, estaba ahí delante de nosotros.

“Lo siento”, dijo de nuevo, pero no tan a menudo como para sonar falso. “Entiendo que necesitas tiempo. Que sepas que te echo de menos y te quiero mucho”.

Sopesé 29 años con el hombre que es el padre de mis hijos, que conoció a mis abuelos, con el que más me gusta estar, frente a un nuevo capítulo de diferentes posibilidades. Pensé en los años que nos separaban y en los que estaban por venir.

El día 98, celebramos el cumpleaños de Tyler. California empezó a reabrirse. Me até el delantal y preparé los platos favoritos de Tyler: salsa de cebolla, ensalada de pasta, tarta de galletas con chispas de chocolate.

“Vuelves a ser chef, mamá”, dijo Tyler.

Lo celebramos fuera, bajo el cartel colgante que aún decía “Feliz cumpleaños”.

“Te quiero”, dijo Jason al salir de nuestra pequeña fiesta, y me acordé de nosotros como padres primerizos en la sala de partos, demasiado emocionados y enamorados para saber lo duro que podía ser.

“Yo también te quiero”, respondí.

El cumpleaños de Alexa llegó el día 109, 84 días después de que Jason se fuera.

Los cinco comimos tarta de arándanos bajo el cartel, y después de que Alexa soplara las velas, Jason se aclaró la garganta y dijo, con la voz entrecortada: “Quiero decir que siento todo lo que ha pasado. Mamá y yo hemos decidido que me mudaré a casa”.

A la mañana siguiente, volvió con su maleta y más bolsas de comida de las que había dejado hace tantos meses.

Estuvimos al borde del abismo, tambaleándonos y tropezando. Cuando él había querido saltar, yo le había retenido. Cuando yo di un paso para irme, me agarró. Al final, nos tomamos de las manos, cada uno impidiendo que el otro cayera hasta que pudimos darnos la vuelta y volver a elegirnos. Hemos aprendido lo suficiente para saber que el precipicio siempre está ahí, y que amar es elegir y seguir eligiendo.