Hace trece años, mis padres trataron de fingir que mi transición de género no había ocurrido. Ahora, la enfermedad de alzheimer amenaza con borrarme de sus recuerdos por completo.

A diferencia de los correos electrónicos habituales de mi madre (con todo el mensaje escrito en la sección del asunto), este no tenía texto, sino únicamente una fotografía adjunta. Di clic en el archivo y me sorprendió su imagen; se veía demacrada y tenía una herida profunda arriba de su ojo contusionado.

La llamé de inmediato. “Mamá, ¿qué pasó?”.

“Me caí. En el sitio plano cerca de los rompecabezas”. Después dijo: “Ya me voy”, y colgó.

Entre nuestras conversaciones breves e imágenes como esa, difícilmente reconozco a la mujer parlanchina de antes que me cuidaba, estaba atenta a mis necesidades y escuchaba mis deseos cuando era niña.

Para ser justo, como su hijo transgénero, me doy cuenta de que ha habido ocasiones en las que yo también le he parecido irreconocible a ella.

Hace trece años, cuando tenía 34, me inyecté testosterona por primera vez y comencé la transición física de mujer a hombre. A una gran velocidad, la voz se me volvió más grave, me crecieron los músculos y apareció vello por todo mi cuerpo excepto en la cabeza, pues, por desgracia, se me empezó a caer el cabello.

Por primera vez me sentía bien, completo. La imagen del espejo por fin reflejaba lo que había estado sintiendo en mi interior. La transición complicada fue la de mi relación con mis padres.

En un principio, me escribieron una carta en la que me animaban a reconsiderar mi decisión de convertirme en hombre. Aunque era cruel, su mensaje probablemente se basaba en la desinformación, el miedo y sus preocupaciones por mí, pero no era ningún consuelo en medio de una transformación de vida, que ahora no incluiría su apoyo. Con el tiempo, nuestra relación sanó… un poco. En general, simplemente no hablábamos al respecto.

Después, en 2015, mi padre me envió un correo electrónico en el que reconocía la dificultad que tenía para recordar palabras y confirmaba que una resonancia magnética reciente indicaba la presencia de los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer. Tres años más tarde, mi madre se enteró de que ella también sufría ese mal.

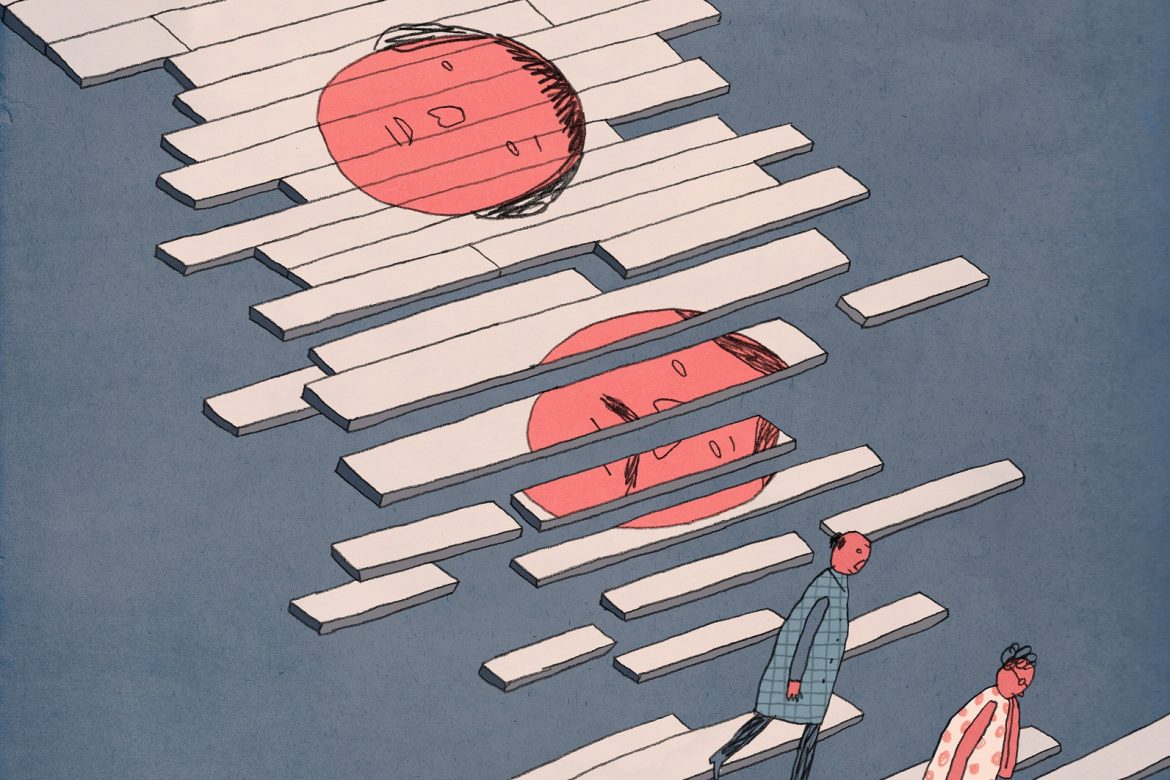

Cuando los visité en su casa el verano pasado confirmé que ambos sufren una demencia de la que jamás escaparán. Mi padre y yo nos sentamos en unos sillones mientras mi madre veía por la ventana de la sala y decía: “Debo llamar al hombre de los árboles para que vea qué pasa con esos rectángulos blancos”, preguntándose en voz alta por qué el viento no los había derribado de las ramas.

Seguí su mirada, pero no pude distinguir los rectángulos.

“Párate aquí”, me dijo. “Mira”.

Me tomó un minuto ver lo que ella veía: la luz de los tragaluces sobre nosotros se reflejaba en el vidrio de la ventana y formaba figuras rectangulares que a ella le parecía que estaban afuera.

Las dificultades con las relaciones espaciales y la percepción de la profundidad son comunes entre la gente que sufre la enfermedad de Alzheimer. Mis padres también tienen los síntomas típicos: pérdida de memoria, confusión sobre su ubicación o la hora, incapacidad de sostener una conversación, cambios de humor, paranoia. Además, en el caso de mi padre, cada vez más dificultad para caminar y comer.

Estos cambios nos perturban de maneras distintas. Mis padres se formaron como periodistas y trabajaron como escritores. Ahora se sienten frustrados por su incapacidad de usar el lenguaje de la manera en que antes les resultaba tan natural. Mi padre rara vez habla, y mi madre solo puede formar oraciones cuando tiene un buen día. Incluso en esos momentos, dice que las llaves son “las cosas esas que van con mi auto”.

Todo esto, así como la lenta erosión de su independencia, comenzando con la cancelación de sus licencias de conducir y la apertura de su casa a cuidadores las 24 horas del día, hace que se sientan derrotados. Como hijo de padres con una enfermedad terminal, obviamente estoy muy alterado también. Sin embargo, lo inesperado es que tengo la sensación de que mis identidades como hombre, esposo y padre —todas basadas en mi transición de género— parecen estar desintegrándose a medida que su demencia avanza y olvidan quién soy.

Mi cambio de género fue solo el comienzo de muchos otros cambios: un año después de iniciar mi transición, un amigo mutuo me presentó por correo electrónico a una mujer audaz con una gran personalidad y un irreverente sentido del humor. No nos conocimos en persona sino hasta dos meses después cuando fui por ella al aeropuerto un viernes por la noche. Nos casamos ese domingo.

En los años que han pasado desde entonces, adoptamos a dos niños bajo cuidado tutelar cuando ambos tenían 9 años: el primero en 2012 y su hermano menor tres años después. Luego, unos meses después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, los cuatro dejamos nuestra casa, nuestros empleos y a nuestros amigos en Estados Unidos y emigramos a Canadá.

A la gente a menudo le inspira curiosidad la velocidad con que ocurrieron estos cambios de vida. ¿No fue arriesgado casarme con alguien a quien había conocido en persona solo un par de días antes? ¿No te perdiste muchas cosas de las vidas de tus hijos por adoptarlos cuando eran mayores? ¿No te estresó decidir en marzo mudarte a un nuevo país en mayo?

Suelo responder que esos cambios, aunque fueron grandes, no fueron nada en comparación con cambiar de género. Tras hacer eso, nada más parece ser tan riesgoso, veloz o profundo.

Sin embargo, el ritmo de esos cambios solo puede compararse con la velocidad del declive de mis padres.

La naturaleza de la enfermedad de Alzheimer es que las personas afectadas a menudo pueden recordar cosas de su pasado distante con más facilidad que los sucesos recientes. En un buen día, mi madre puede describir cómo a finales de la década de 1960 “encontró” a mi padre mientras trabajaba como reportera en un pequeño diario en Kansas, donde, en uno de los últimos pisos, había un “solo escritorio y una sola silla que compartir”. Cuando trajeron a mi padre como reportero invitado en préstamo de The Kansas City Star, la historia principal de esa semana fue esta: “Conexión romántica en la sala de redacción”.

Ambos también recuerdan el nacimiento de su primer bebé: una hija. Me llamaron Lesley en honor a la enfermera cuyo sentido de la urgencia me salvó la vida. La historia que a mi madre aún le gusta narrar es que el cordón umbilical había dado cuatro vueltas alrededor de mi cuello. Como ella lo cuenta: “Lesley, la enfermera, le dijo al médico: ‘¡Sálgase del campo de golf y venga a sacar a este bebé!’”.

No obstante, sus recuerdos de mi vida en Canadá, junto con la adopción de nietos que adoran, mi matrimonio y, sobre todo, mi transición de género, están desapareciendo, si no es que ya se esfumaron.

“Cariño, ¿cómo se llama ese hombre? ¿Lo recuerdas?”. Mi madre señaló la enorme cabeza de yeso que está sobre una plataforma de madera en la sala. Esa escultura de su amigo Ernest había sido una de las incursiones más exitosas de mi padre en el arte tridimensional. Solía ocupar un espacio prominente en el recibidor como una de las primeras cosas que la gente veía cuando entraban a mi casa de la infancia.

Al escuchar una voz conocida, mi padre volteó hacia donde estaba mi madre.

“No te apures”, dijo ella, dirigiéndose a la repisa. “Apuesto a que guardé una fotografía suya. Eso es algo que yo haría”.

Tomó la cabeza, la inclinó hacia un lado, metió la mano dentro del cuello y sacó una fotografía. Era una imagen de la escultura, no de Ernest.

Vio la escultura y la comparó con la fotografía. “Caray, qué talentoso eres”, le dijo a mi padre. “Tu escultura es idéntica al hombre de la fotografía”.

Si mis padres no pueden reconocer la diferencia entre una fotografía de una escultura de yeso blanco y la imagen de una persona real, ¿cuánto tiempo más podrán reconocerme como su hijo… varón?

El verano pasado, un día que estaba sentado con mis padres en la mesa de la cocina, mi madre terminó su almuerzo, se levantó y anunció: “Saldré a deshierbar el jardín un poco”.

Yo me quedé esperándola en el interior de la casa con mi padre mientras este terminaba de comer, hasta que comenzaron a correrle lágrimas por el rostro.

“Papá, ¿qué pasa?”, le pregunté.

“Yo, solo tengo que… acostumbrarme… se ha ido para siempre”.

Al parecer creía que, porque había desaparecido de su vista, estaba muerta.

Solía preguntarme esto: “¿Perderé mis nuevas identidades cuando ya no puedan identificarme?”. Pero después de ver a mi padre llorar en la mesa, supe la respuesta. Mi madre simplemente se había ido a otra parte de la casa. El hecho de que no lo recordara no significaba que ella ya no existiera.

De igual manera, el hecho de que mis padres perderán sus recuerdos de mi transición no significa que dejaré de ser un hombre, un esposo devoto, un padre amoroso y el hijo de mis padres.

Mis padres fueron fundamentales para crear la base que respalda el hombre en el que me he convertido. Después, a lo largo de los últimos 40 años, fueron testigos de la manera en que asumí la responsabilidad de construir algo sobre esa base. Aunque no siempre han estado de acuerdo con mis decisiones, llegaron a aceptarme por quien soy.

Conforme la enfermedad devore su entendimiento de quién fui y en quién me he convertido, espero que retengan mi esencia. Eso es lo que más importa, para cualquier persona.