Consideremos el extraño fenómeno de Donald Trump, un pagano en apariencia que, de alguna manera, logró asumir el liderazgo del partido político más religioso del país y luego fue tratado por algunos de sus miembros más fervientes como una especie de rey ungido.

En septiembre, el Centro de Investigaciones Pew realizó la proyección de cuatro posibles futuros de la religión en Estados Unidos con base en diferentes porcentajes de conversión a las religiones del país y su desafiliación de ellas. En tres de las cuatro proyecciones, el porcentaje de la población cristiana en Estados Unidos, el cual oscilaba alrededor del 90 por ciento en las décadas de 1970 y 1980, cae por debajo del 50 por ciento en los próximos 50 años. En dos escenarios, el porcentaje de cristianos cae por debajo del 50 por ciento mucho más rápido, más o menos por 2040, y sigue bajando.

Esta es una transición potencialmente histórica; pero ¿una transición de qué tipo? ¿Hacia un país en verdad secular, que tenga como himno la canción “Imagina” de John Lennon? ¿O hacia una sociedad inmersa en formas nuevas o mezcladas de espiritualidad, todas las cuales compiten por las almas de los católicos no practicantes, de los antiguos metodistas unidos o de aquellos que, por desgracia, no pertenecen a ninguna Iglesia?

Hace diez años, publiqué un libro llamado “Bad Religion: How We Became a Nation of Heretics”, el cual ofrecía una interpretación del panorama religioso cambiante del país, la fuerte caída de la religión institucional posterior a la década de 1960. Antes de que pase el aniversario del libro, pensé en reconsiderar el razonamiento y ver la manera en que se mantiene como una guía para nuestra sociedad ahora menos cristianizada.

Lo que el libro proponía era que “secularización” no era una etiqueta útil para la transformación religiosa de Estados Unidos. Yo escribí que, más bien, la cultura estadounidense parece “tan cautivada por Dios como siempre”, aún fascinada con la figura de Jesús de Nazaret y todavía en busca del favor divino y la trascendencia.

Pero es mucho menos probable que estos intereses y obsesiones sean canalizados a través de las iglesias, protestantes y católicas, que mantengan algún vínculo con las ortodoxias cristianas históricas. En cambio, nuestro ímpetu nacional de mucho tiempo hacia la herejía —hacia las revisiones personalizadas de la doctrina cristiana, las actualizaciones del evangelio al estilo estadounidense— finalmente ha vencido a las antiguas instituciones y tradiciones cristianas.

El resultado es un panorama religioso dominado por ideas cristianas populares que han “enloquecido”, como dijo una vez G. K. Chesterton, “porque han estado aisladas unas de las otras y están deambulando solas”. El Estados Unidos actual tiene una iglesia dedicada al amor propio, con profetas como Oprah Winfrey predicando un evangelio del ser divino, una espiritualidad de “Dios interior” con riesgo de convertir el egoísmo en una virtud. Tiene una iglesia de prosperidad, con personajes como Joel Osteen como sus obispos, que insiste que Dios no desea nada más para sus elegidos que la prosperidad de Estados Unidos, el éxito capitalista. Y tiene iglesias de política que predican la redención a través del activismo político, un nacionalismo cristiano en la derecha, por momentos mesiánico y apocalíptico, y una utopía progresista en la izquierda, convencida de que el arco de la historia siempre se dobla en su favor.

Yo sostenía que estas herejías son más importantes para entender la verdadera influencia de la religión en Estados Unidos que cualquier cosa que surja de la Iglesia católica romana o la Convención Bautista del Sur. Podemos entender nuestra situación espiritual de manera más completa leyendo “El código Da Vinci”, “Comer, rezar, amar” y “Su mejor vida ahora” que ojeando una encíclica papal (o, para el caso, una polémica atea). Y podemos ver más de la influencia perdurable, pero ahora deformada, del cristianismo en los himnos de celebridades de will.i.am a Barack Obama en 2008 o en los renacimientos de derecha de Glenn Beck un par de años después, que en cualquier otra autoridad cultural que aún se adhiera al Nuevo Testamento o al Credo niceno.

Ese fue mi razonamiento en 2012. Después de diez años, ¿se ha mantenido este marco?

En algunos aspectos, es evidente que sí. Consideremos el extraño fenómeno de Donald Trump, un pagano en apariencia que, de alguna manera, logró asumir el liderazgo del partido político más religioso del país y luego fue tratado por algunos de sus miembros más fervientes como una especie de rey ungido.

El ascenso de Trump fue un testimonio de la fuerza de las herejías fundamentales —prosperidad, tecnología, religión de autoayuda y nacionalismo cristiano patriotero— dentro de la derecha religiosa. Sobre todo, el principal vínculo institucional de Trump con el cristianismo fue su presencia desde hace mucho tiempo en la iglesia Norman Vincent Peale, en Manhattan, en el momento en que Peale era famoso como gurú de la autorrealización espiritual y autor de “El poder del pensamiento positivo”.

Como vendedor y empresario famoso, Trump resultaba ser un defensor natural de los herederos de Peale más de derecha que se reunían en alianzas procedentes de la esfera de pastores famosos y predicadores de la prosperidad. Mientras tanto, como predicador de la grandeza de Estados Unidos, terminó seduciendo a las partes más nacionalistas del movimiento evangélico, entre ellos a los electores que con mayor probabilidad se identificaran con el cristianismo como un indicador cultural de la “condición de estadounidense” que con asistir a la iglesia en sí.

Aunque el trumpismo estaba siendo posibilitado por las herejías de la derecha, el liberalismo en la era de Trump terminó impregnado por la herejía a tal grado que ni siquiera yo lo vi venir. La idea de la conciencia social no aparecía en “Bad Religion”, la cual surgió antes de la nueva oleada del activismo universitario, antes de los movimientos de Black Lives Matter y #MeToo y de la era de la inclusión, la diversidad y la igualdad. Pero el “gran despertar” es un ejemplo perfecto de las energías espirituales cristianas distanciadas de la fe ortodoxa, una versión del resurgimiento protestante despojado del dogmatismo protestante, pero que conserva un fervor de cruzada, un discurso de conversión, confesión y transformación moral, una prisa, en ocasiones frenética, de expulsar lo maligno e impuro.

Desde luego que el progresismo de la justicia social tiene muchas influencias, pero debe entenderse, en parte, como un descendiente espiritual del puritanismo que ocupa el lugar del poder puritano (las antiguas fortalezas protestantes de la Ivy League y el sistema del noreste), que adapta el antiguo espíritu del perfeccionismo moral a un nuevo conjunto de problemas y exigencias.

Así que, tanto en la derecha como en la izquierda, parece que sigue siendo útil el marco de nación de herejes. Pero entonces, la pregunta y los desafíos para mi tesis ahora son qué tan lejos con exactitud puede llegar la caída del cristianismo antes de que un término como “herejía” deje de ser analíticamente apropiado. Debido a que, supuestamente, en algún momento la influencia del cristianismo se vuelve meramente genealógica y tenemos que reconocer a los experimentadores espirituales con un territorio religioso diferenciado de gran alcance.

Una parte esencial de práctica y fe cristiana de este país parece relativamente resiliente. Pero la idea de una “nación de herejes” asumía que muchos estadounidenses tenían vínculos tenues con el cristianismo, asistían a la iglesia en Navidad y Pascua y eran personas criadas con, al menos, cierta idea de los principios de la religión. Y son las personas que se afilian libremente quienes más se han separado en los últimos años, atenuando aún más los vínculos entre el cristianismo y sus posibles rivales o sucesores.

Cuando estaba escribiendo “Bad Religion”, todavía había interés en los diversos proyectos de “Jesús histórico”, las reconstrucciones académicas que prometían ofrecer un Jesús más adecuado a las premisas espirituales de un Estados Unidos tardomoderno. Y había la sensación de que existía un fuerte incentivo cultural para incluir alguna versión del Nazareno —por ejemplo, como lo hizo Dan Brown en “El código Da Vinci”— para nuestro proyecto espiritual personal, con el fin de obtener la bendición de Jesús para dejar atrás el cristianismo ortodoxo.

No obstante, hoy en día tengo la sensación de que el mismo Jesús tiene menos importancia cultural, es menos necesario para los emprendedores religiosos, como si en el lugar donde los estadounidenses se están dirigiendo ahora en sus exploraciones posteriores al cristianismo no desearan ni necesitaran su bendición.

Ese cambio en las prioridades no nos dice con exactitud hacia dónde se dirigen, pero, por el momento, basta con decir que la etiqueta “posterior al cristianismo” se adapta a la tendencia general de la espiritualidad estadounidense más de lo que lo hacía hace una década.

Sin embargo, ese tipo de cambio demuestra la poca predictibilidad del futuro de la religión, tanto como su inevitabilidad. El informe de Pew, sobre todo, plantea un escenario hipotético del orden establecido —sin que nadie cambie su religión— como su mejor argumento para el futuro del cristianismo en Estados Unidos. No contempla un escenario en el que vuelva a crecer el cristianismo, donde, en 2050, haya un mayor porcentaje que ahora de cristianos en el país.

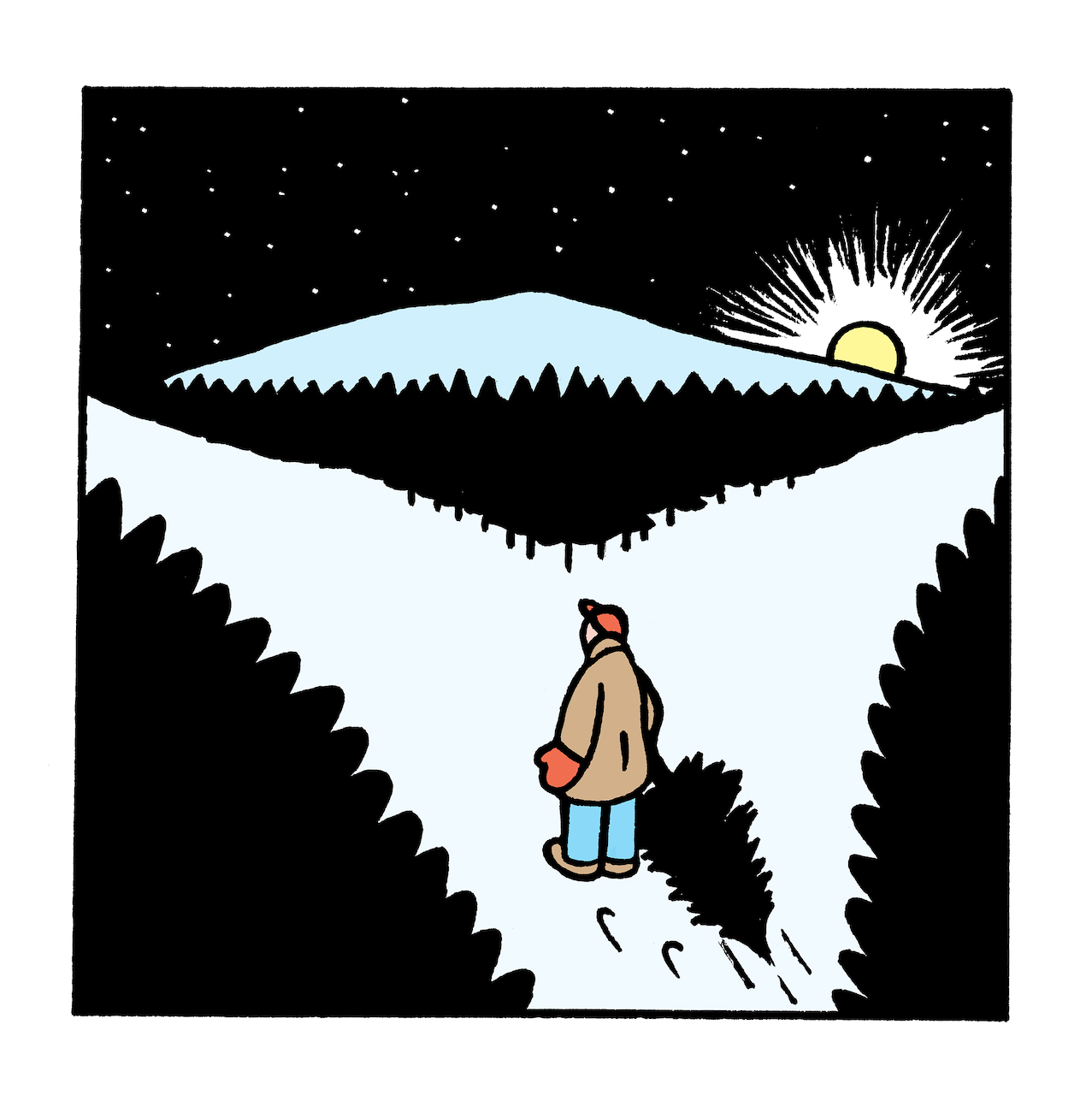

Yo no esperaría que un sociólogo previera ese tipo de retroceso, pero el Adviento y la Navidad no tienen que ver con las tendencias que se extienden como antes; tienen que ver con la ruptura, la renovación y el renacimiento. Eso es lo que ahora necesita el cristianismo estadounidense; ahora como siempre, ahora como en los primeros días en que su futuro entero estaba contenido en el misterio y la fragilidad de una madre y un hijo.

Feliz Navidad.